德国:将绿色消费变成生活方式

2021年6月6日,人们在德国首都柏林的一处“跳蚤市场”内购物 新华社发(斯特凡·蔡茨摄)

文/《环球》杂志记者 李函林(发自柏林) 编辑/胡艳芬

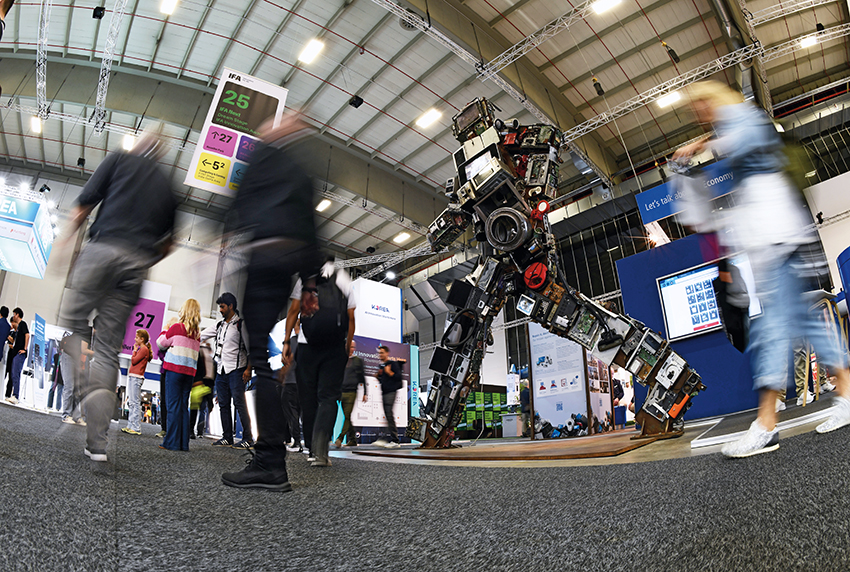

在德国柏林的街头巷尾,旧物交易早已融入城市肌理。周末热闹的跳蚤市场、遍布城区的二手商店、按重量计价的中古服饰店、零废弃主题的社区活动……旧物被重新使用、再设计、再流通,成为这座城市的独特气质。依托“零废弃”可持续理念和不断推进的循环经济政策,柏林把可持续生活方式嵌入日常,让物品获得“第二次生命”,让资源尽可能延长循环路径。

类似的消费文化变迁正在德国各地同频共振。从城市空间到零售业态,从制度设计到价值观更新,绿色消费不再是“小众选择”,而成为社会、企业和政策层面的普遍趋势,形成了节约资源、循环利用的良性生态。德国人不再只以新旧来衡量产品的好与不好,而是更关注这些物品是否经久耐用、维修方便以及整个生命周期是否透明。绿色理念不仅在悄然改变着商业模式,也在塑造社会价值观。

绿色消费渗入城市生活日常

长期以来,德国社会以务实、谨慎和长周期效率著称。“坚固耐用”一直是评价家电、汽车、家具等长期使用型产品的核心标准。然而伴随欧盟绿色协议的深化、国内环保法规的完善以及公众气候意识的提升,人们的消费理念悄然发生着转变。

越来越多的德国消费者购物时开始考虑产品的全生命周期影响。以电子产品为例,他们不仅关注“商品能用几年”,还会进一步追问:“如果坏了,维修是否方便?零部件是否易于获得?它的二次流通路径如何?将来怎样处理废弃问题?”这表明传统的“买新=更好”的消费理念正受到挑战,翻新和二手产品正得到越来越多消费者的认可。

在这一趋势下,“为买而卖”成了新潮流。买卖二手商品不再是经济窘迫时的“调头寸”行为,而是被打造成“心爱旧物”。亿贝(eBay)德国总经理萨斯基娅·迈尔-安德烈指出:“‘心爱旧物’已成为主流。在通胀压力下,越来越多的德国人通过转售闲置物品,为新的消费愿望创造财务空间。年轻群体尤为活跃。这种做法既明智又可持续,还体现出当代消费者的自主消费态度。”

购买端同样活跃。亿贝德国调查显示,有“心爱旧物”购买经验的受访者中,18至29岁人群比例超过半数。最受欢迎的品类包括服装、技术与电子产品以及玩具。64%的受访者表示更愿意购买质量较高的二手商品,而不是价格低却使用寿命短的进口新品。

类似的变革也出现在生活用品领域。在柏林、汉堡等大城市,家具租赁成为入住新公寓时的普遍选择。搬家频繁的年轻人不再频繁购买和丢弃家具,转而选择租或买经过翻新的木制家具。“旧物循环”概念与再生时尚兴起后,二手服装节、再设计工作坊也已成为城市文化的一部分。

此外,消费者对产品价值的认知也在升级,除了关心物理寿命,更广泛考虑可维修性、零件可得性、软件延寿和回收便利性等。例如,对于家电和电子产品,消费者会考虑是否便于拆卸、螺丝的规格是否统一、零件库存周期长短、软件更新能否延长使用寿命等。

值得关注的是,“维修文化”正在德国复兴。在德国各地的社区中心,“修理咖啡馆”(Repair Café)已发展至2000多家,人们带来的物件从烤面包机到台灯、从自行车到缝纫机应有尽有,修理者往往是退休工程师、志愿者或修理爱好者。而修理行为本身,也正在成为一种社会互动和社区融入的方式。

大型连锁电器零售商也加入其中:类似国内苏宁电器的德国消费电子零售商MediaMarkt和土星电器公司(Saturn)设立了翻新专区,推出延长保修和以旧换新服务;德意志电信每年翻新超过百万件客户设备,将其重新投放市场。翻新、租赁、再售逐渐走向主流供应链,成为企业新的盈利点。

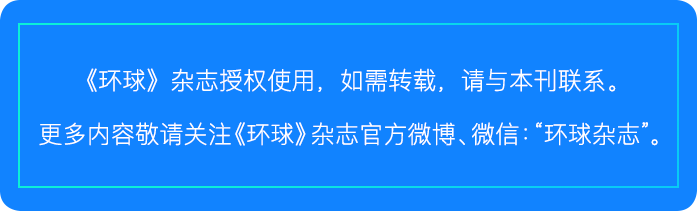

2025年9月5日,人们在德国柏林国际消费电子展上参观 张豪夫摄/本刊

绿色消费的“硬支撑”:制度推动与企业响应

德国绿色消费浪潮的背后,是政策、文化与产业三股力量的共同推动。

政策体系的持续推进构成了德国绿色消费的制度基石。长期以来,德国严格规定生产商承担“从摇篮到摇篮”的责任,如《包装法》《电器回收法》《蓄电池条例》等要求企业从设计阶段就考虑拆解难度、材料可追溯性和零部件供应周期,使“易修、好修、能修”成为产品硬性指标。

地方层面的改革更具创新色彩。图林根州推出“维修奖金”政策,居民只需上传维修发票,就能收到部分费用返还。曾经被轻易丢弃的“坏了的小东西”,在补贴机制下又重新回到生活中,据当地环保部门测算,3年内当地完成了3万多次维修,涉及手机、家电、电子工具等日常用品,仅此举便减少了近3000吨二氧化碳排放。

柏林的“零废弃”战略同样具有示范效应。城市提出到2030年实现完全回收再利用目标,在此目标下鼓励各类创新实践:由柏林市政府支持的“B-Wa(h)renhaus”快闪店内顾客常年络绎不绝,市民将家中旧物带来,通过设计师重新加工变成风格独特的再生产品。这家循环再利用商店还会举办社区活动和工作坊,向居民传授物品再利用和循环利用的技巧,同时促进公民教育、社区互动与可持续消费的讨论。

企业在绿色消费浪潮中也扮演着日益关键的角色。电子制造商主动优化设计,通过减少胶粘结构、统一螺丝规格、延长零部件供应周期等使产品长期易于维修。以德国博西家电为例,其在2023年宣布将洗衣机、洗碗机等大件零部件的供应期限延长至15年,体现从设计之初就考虑“可维修性”。时尚电商也顺势通过跨境电商途径开辟二手商品专区,比如,法国品牌Sandro的二手商品低于原价三折在网上出售且成色良好,深受德国消费者欢迎。

家具企业也不断试验“可拆解、可扩展”的设计理念,一个衣柜或书架可以随着居住空间变化而重新组合。例如柏林品牌System 180推出模块化家具,其组件可拆卸、重组、升级,在设计之初即考虑生命周期;德国家具制造商Bosse的部分系列产品允许用户在使用多年后更换面板或材质,而不必整体淘汰。

这种产品设计与商业模式的变革,不仅满足了消费者对长久使用的需求,也为绿色生活方式提供了切实可行的选择。在这样的背景下,社会各界对环保的关注进一步被激发。近年来不断兴起的气候运动让绿色议题保持高度曝光,“未来星期五”等德国气候组织将节能减排、资源循环等理念带入校园、街头和公共议程。社交媒体上的环保博主分享“一个月零废弃挑战”,社区教育机构举办“缝补工作坊”,使绿色消费融进日常实践,生活也变得更轻松、更有创造力。

绿色消费正重塑德国经济

从柏林跳蚤市场上被翻新的智能手机,到社区修理咖啡馆里焕新登场的台灯,再到大型连锁商店不断扩大的“再生专区”,德国绿色消费的变化折射出消费方式的调整,也映照出社会价值观的跃迁。

二手、翻新、维修、租赁等模式被广泛接受,消费不再只是个人的经济选择,更融入了可持续发展和社会责任。循环经济在这里不再是口号,而是一种可参与、有温度的城市文化。政策推动规则制定,企业提供技术与产品,社会文化完成价值塑形,三者相互作用,使绿色消费从“理念倡导”走向“社会常态”。

据市场研究未来公司的报告,德国二手电子设备市场在2024年规模约为77.9亿美元,预计到2035年将增长至约304.2亿美元,年复合增长率约13.2%。欧洲环境署的数据显示,德国循环经济市场预计每年增长超过5%,到2030年市场规模有望达到约320亿欧元。

这意味着,循环利用与再制造正在从“环保倡议”转变为一条高潜力的产业赛道。在专家看来,对于制造业企业而言,这一趋势既提供了商业模式创新的契机,也有助于企业构建更加稳健、低风险的供应链体系,在资源价格波动和国际贸易不确定性中保持竞争力。

更深层的推动力来自社会价值观的转变。德国学者指出,过去几十年的经济增长塑造了公众对可持续发展和公共利益的广泛认同。伴随教育普及与代际更替,新一代德国人更注重环境保护、社会责任与生活品质。在这样的社会心理土壤中,节约与循环成为普遍共识,“修一修继续用”“旧物再设计”逐渐演变为一种更具审美与自我表达意义的生活方式。

这场从生活细节延伸到产业体系的变革正在提供一种启示:未来消费的逻辑或许将从“更快更新”转向“更长相伴”。当企业逐步完善循环生态体系,它们有望在全球绿色竞争中赢得新的发展空间。从柏林的旧物摊位到德国制造业的生产线,绿色消费所推动的结构性转型,正成为观察全球绿色发展的一个有意义的参照。

手机版

手机版