新华网北京11月24日电(记者赵海军)11月21—22日,2025开放原子开发者大会在北京亦庄成功举办。这场汇聚千余名政产学研代表的行业盛会,以“一切为了开发者”为主题,集中展示了我国开源生态的阶段性成果,并以首批核心项目“毕业”、新一代AtomGit平台正式上线、前沿项目捐赠等重磅举措,清晰勾勒出中国开源从“规模扩张”向“质量引领”的跨越路径,为数字经济新质生产力培育注入强劲动力。

双项目“毕业” 铸就创新硬核底座

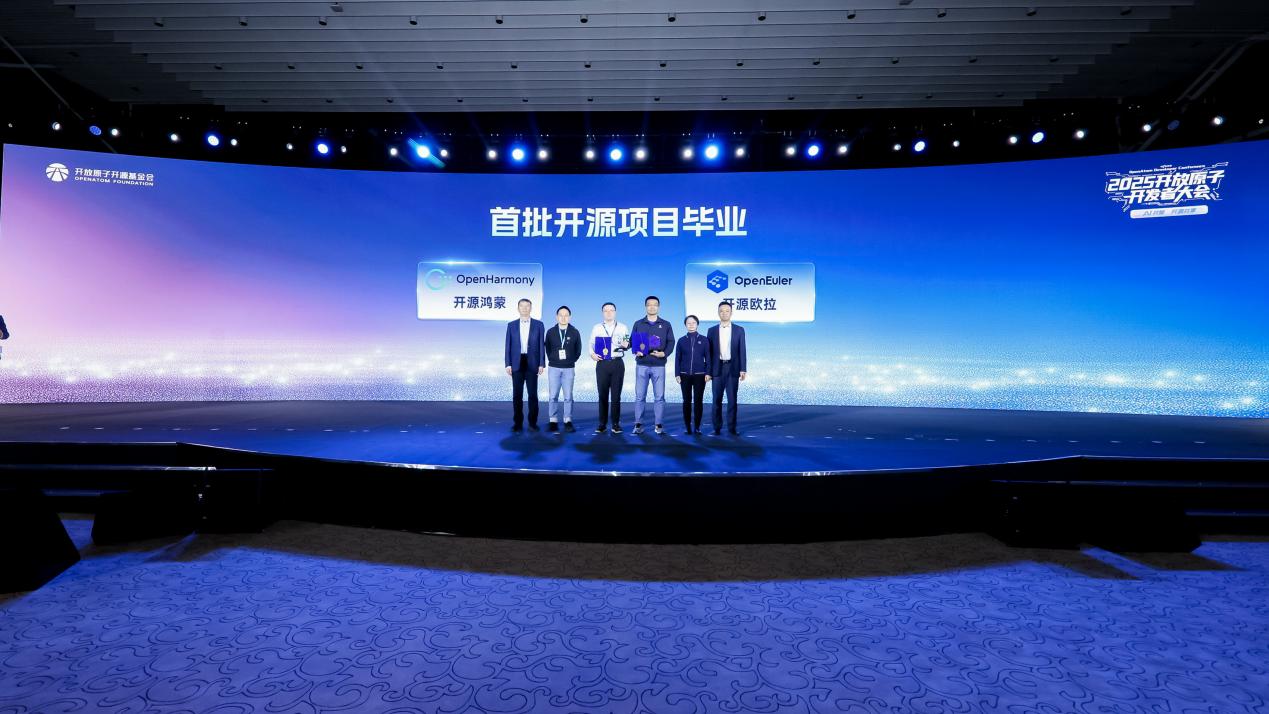

“开源鸿蒙、开源欧拉成为基金会首批毕业项目!”当现场宣布这一消息时,现场掌声四起。台上,开放原子开源基金会理事长程晓明与秘书长助理李博为两大项目负责人颁发纪念杯和证书,标志着我国开源操作系统正式迈入技术成熟、生态完善的“成年期”,基础软件领域格局就此有望发生改变。

在开源生态体系中,“毕业”绝非简单的阶段节点,而是对项目综合实力的严苛认证。依照基金会管理规范,项目需通过技术监督委员会(TOC)对技术迭代、社区治理、生态辐射力的全维度评审,达到“成熟稳定、可持续发展”的核心标准。历经多年锤炼,两大项目交出了亮眼答卷:开源鸿蒙完成10次大版本迭代,汇聚超9700名核心贡献者,产出1.3亿行代码,500余家合作伙伴打造的1400多款产品通过兼容性测评,覆盖金融、航天、医疗等十大关键行业;开源欧拉更实现12次版本升级,2.3万名贡献者与2100多家成员单位共建的生态,已服务550万用户,成为互联网、政务、能源等领域数智化转型的首选操作系统之一。

“不同于学生毕业后就离开了学校,未来,开放原子开源基金会将联合社区各合作伙伴,持续推动项目技术迭代和社区建设,并进一步加大在提升品牌影响力、促进产业落地、推动国际化发展等方面的投入力度,加速应用成果转化落地,拓展生态边界,为全球用户和开发者创造更深远的价值。”李博在谈及项目毕业未来发展时表示。

“开源已成为全球信息技术发展的核心动力,开源鸿蒙与开源欧拉的毕业,标志着我国在操作系统领域实现了从技术突破到生态成熟的完整闭环。”中国工程院院士倪光南在主题报告中的评价,点出了这一里程碑的深层意义。技术层面,构建的全场景智能终端架构、推出的Intelligence BooM全栈AI解决方案,均实现从芯片层到应用层的全链路自主创新;国际合作层面,开源鸿蒙与Eclipse基金会合作的Oniro OS登陆海外,开源欧拉吸引国际巨头捐赠合作,彰显中国开源生态的全球吸引力。正如业内专家所言:“两大项目‘毕业’,不仅是两个产品的成熟,更是中国基础软件创新体系的一次集中亮相。”

生态强赋能 激活协同创新动能

如果说核心项目“毕业”是开源生态的“压舱石”,那么基础设施升级与前沿项目布局,则构成了生态高质量发展的“加速器”。大会现场,开放原子开源基金会携手CSDN等伙伴推出的新一代AtomGit平台正式上线,这款融合代码托管、模型管理与算力调度的“开源+AI”一体化平台,解决了传统模式下代码与模型分离托管的行业痛点,为开发者打造了“一站式协作中枢”。

“AI时代的开源协作,必须打破工具壁垒。”开放原子开源基金会理事、开源共创科技有限公司董事长蒋涛现场展示了核心功能:每月1000核时免费算力、1TB起步可扩展模型仓库降低研发门槛;GPU/NPU异构算力适配、vLLM推理加速等技术突破,让大模型训练效率提升30%;“一键部署”的Space演示环境,使开发者可快速展示成果,大幅降低技术传播成本。更值得关注的是,平台构建的“学习—实践—认证—就业”人才闭环,已成为高校与产业对接的关键桥梁——通过算力入校、课程共建等机制,让学生在校园即可参与真实项目,实现“学习即实践、毕业即胜任”。

生态扩容的另一亮点,是前沿领域的开源突破。大会现场,“五岳纪元”量子计算操作系统等11个涵盖AI、机器人、物联网的项目正式与基金会完成捐赠签约,其中中国移动研发的“五岳纪元”尤为引人注目。作为支持多制式量子计算技术路线的开源量子计算操作系统,其通过分层解耦设计,用统一编程接口屏蔽硬件差异,让开发者可专注算法创新。“量子计算软件生态的碎片化,曾是产业落地的最大障碍,‘五岳纪元’的开源,为构建开放协同的量子产业生态奠定了基础。”项目负责人的介绍,道出了前沿技术开源的战略意义。

项目捐赠与平台升级形成的协同效应,正在重塑产业创新逻辑。北京经济技术开发区管委会副主任刘力透露,经开区通过“科创十条”“AI二十条”等政策,构建“国家级开源组织+龙头企业”格局,建设的“模力方舟”AI开源根社区已上线1.6万个开源模型。基金会负责人补充道:“截至2024年底,我国活跃开源项目超300万、活跃开源开发者达227万,AtomGit与新增项目的结合,将让人才资源精准对接量子计算、AI等前沿领域,形成‘基础软件筑基—前沿技术突破—产业应用落地’的良性循环。”这种协同创新,正是开源生态最核心的价值所在。

人才育新苗 夯实可持续发展根基

开源生态的长久活力,终究要靠人才支撑。大会同期举行的“2025中国高校开源育人案例致谢仪式”与“中国开源创新力量致谢仪式”,从“培育”与“激励”两个维度,勾勒出中国开源人才体系的建设蓝图,彰显“一切为了开发者”的核心理念。

“新一代开源开发者,不仅要会写代码,更要懂协作、善创新。”基金会教育培训部负责人的话,点出了人才培养的核心目标。为实现这一目标,基金会打造的“校源行”项目已构建“课程—实践—评价—认证”完整体系,联合20家头部高校推出的“贡献导向型评价机制”,通过代码质量、社区影响力等多维度数据,让学生的开源贡献可量化、可认可。中北大学的实践颇具代表性:学校将开源贡献纳入保研加分、教师职称评审体系,计算机学院通过评价平台对优秀学生排名奖励,使本科生在求学阶段即可具备工程实践能力,部分学生已成为开源鸿蒙、开源欧拉的核心贡献者。

基金会发布的《2025中国高校开源育人案例集》,收录了29所高校和科研院所的35个优秀案例,既展现了清华大学、北京理工大学等顶尖高校的引领作用,也包含了职业院校的产教融合探索。“我们支持职业院校设立‘开源软件开发’专业,从课程到项目实践形成完整链条,让学生毕业就能适配企业需求。”教育培训部负责人介绍,这种分层培育模式,正在为产业输送从高技能工匠到顶尖研发人才的全谱系力量。

对存量人才的激励同样彰显生态温度。大会向操作系统、数据库、AI三大领域28个先锋项目的47位开发者致谢,这些来自企业、高校的技术骨干,正是开源生态的“毛细血管”。深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO王成录在演讲中感慨:“开源的本质是人的协作,我们从这些开发者身上看到了开放共享的技术信仰。”这种信仰的凝聚,让开源生态形成了独特的自我进化能力——2024年我国开源贡献量达5033.61万次,同比增长24.44%,人才红利正持续转化为创新动能。

大会同期举办的15场技术分论坛与开源市集,让人才交流落地生根。40余个前沿应用案例集中亮相,从“夸父”人形机器人到智慧医疗系统,开源技术的多元价值得到充分展现;涛思数据创始人陶建辉、SwanLab产品负责人林泽毅等开发者分享的实战经验,更让现场学子直呼“解渴”。正如中国通信学会副理事长兼秘书长张延川所言:“通过‘开源社区进学校’等活动,我们正让开源精神在高校落地生根,筑牢生态发展的教育根基。”

从核心项目成熟到基础设施完善,从人才体系构建到国际合作深化,2025开放原子开发者大会展示了诸多成果。当开源鸿蒙的技术架构融入航天卫星,当开源欧拉的系统支撑政务云运行,当AtomGit平台为开发者搭建起创新舞台,中国开源正以“AI共智,开源共享”的理念,构建兼具创新协同与全球合作的生态体系。这场盛会落幕,但中国开源赋能数字经济、贡献全球技术变革的新征程,才刚刚开启。